Catatan Agus K. Saputra

NusantaraInsight, Ampenan — Teater daerah seringkali dipandang sekadar praktek kebudayaan lokal yang bersanding dengan agenda hiburan dan pendidikan. Akan tetapi, bagi sebagian komunitas teater—termasuk Teater Lho Indonesia—panggung adalah medan untuk berpikir; latihan adalah sekolah etika dan estetika; dan setiap pementasan merupakan peristiwa kolektif yang melahirkan pengetahuan tentang zaman.

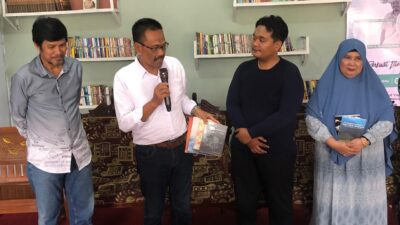

Sejarah Teater Lho Indonesia, yang dimulai pada 22 Oktober 1990 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, menawarkan sebuah narasi khas: bagaimana sekumpulan aktor, sutradara, penata, dan pendukung seni membangun konsistensi artistik di tengah keterbatasan sumber daya, sekaligus tetap relevan sebagai ruang kritik sosial dan pembacaan batin manusia.

Catatan ini menelusuri empat lakon awal yang amat menentukan: Orang Kasar (1990), Tuan Kondektur (1992), Kropos (1995), dan Tanda Silang (1995). Dari masing-masing lakon itu kita dapat melihat perkembangan estetika R. Eko Wahono — dari realisme puitik ke teater tubuh dan simbolisme psikologis — serta evolusi peran komunitas: dari kelompok amatir yang belajar disiplin teknis menjadi kolektif yang berani mengambil posisi artistik dan politis.

I. Orang Kasar (1990)

Naskah: Anton Chekhov — Sutradara dan Pemeran: R. Eko Wahono

Pementasan Orang Kasar (adaptasi dari The Bear karya Anton Chekhov) adalah pertama kalinya Teater Lho Indonesia menempatkan dirinya dalam kancah pementasan formal. Komunitas yang baru dibentuk itu, dengan nama-nama pendiri seperti Yudi Winanto, Lalu Bahrul Aen, Yadi, Sri Rahayu, dan Chairunnisa, memilih teks klasik ini karena kecocokannya dengan kondisi praktis: hanya tiga pemeran, struktur adegan padat, dan fleksibilitas interpretatif.

Di tingkat lokal, pilihan naskah asing dikomposisikan ulang bukan sebagai penerjemahan mekanis, melainkan sebagai lapangan pembelajaran bagi aktor muda yang sedang menguji alatnya: suara, gestur, relasi panggung.

Pemilihan Chekhov bukan kebetulan. Chekhov menghayati psikologi kecil—obsesi, kesepian, cinta yang kacau—yang dapat dibumikan pada konteks manapun. Di tangan Eko, Orang Kasar menjadi cermin kelas menengah-bawah Indonesia: ketimpangan relasi gender, nilai sosial yang disandarkan pada status hukum/ekonomi, dan absurditas tindakan manusia ketika hasrat bertabrakan dengan norma.

Naskah asli menawarkan struktur yang padat: pertarungan verbal antara tokoh yang berbeda latar (perbedaan kelas dan peran sosial) memuncak menjadi transisi emosional yang tak terduga. Eko Wahono memainkan Tuan Baitul Bilal (analog Tuan Tanah di adaptasi), figur yang sejenis dengan arketipe tuan tanah: berwatak keras, penuh klaim moral, namun di dalamnya menyimpan kebutuhan sensual. Chairunnisa sebagai Nyonya memberi lawan main yang berlapis: janda yang waktu dan kedudukan sosial telah memposisikannya dalam kerentanan sekaligus kekuatan.