Catatan Agus K. Saputra

NusantaraInsight, Ampenan — Setelah menelusuri empat lakon awal yang meletakkan fondasi estetika dan etika Teater Lho Indonesia, bagian kedua catatan ini meneruskan perjalanan pada fase-fase yang lebih tematis dan eksperimental. Dari tahun-tahun awal yang menambatkan gagasan pada teks klasik dan realisme psikologis, Teater Lho beranjak ke karya-karya yang menggali hubungan manusia dengan alam, kota, birokrasi, dan kondisi banal kehidupan domestik.

Di sinilah tubuh, ruang, dan bahasa pementasan menjadi medan perdebatan yang secara konsisten menegaskan posisi Teater Lho: bukan sekadar tampil, tetapi membongkar dan menjadikan panggung sebagai alat penalaran kolektif.

Empat lakon yang menjadi fokus tulisan ini — Padang Kata Terbakar, Arsitektur Kata, Reportoar Anjing, dan Orang Asing — memperlihatkan rentang tematik yang luas: ekologi dan tubuh, urbanisasi dan alienasi kerja, kritik terhadap budaya birokrasi seni, serta banalitas kekerasan rumah tangga.

Masing-masing memerlukan penjajakan estetika berbeda: kolaborasi lintas disiplin (tari, musik, rupa), pergeseran dari teks ke teater tubuh, permainan simbolik, hingga pengutamaan jeda dan gestur kecil.

V. Padang Kata Terbakar

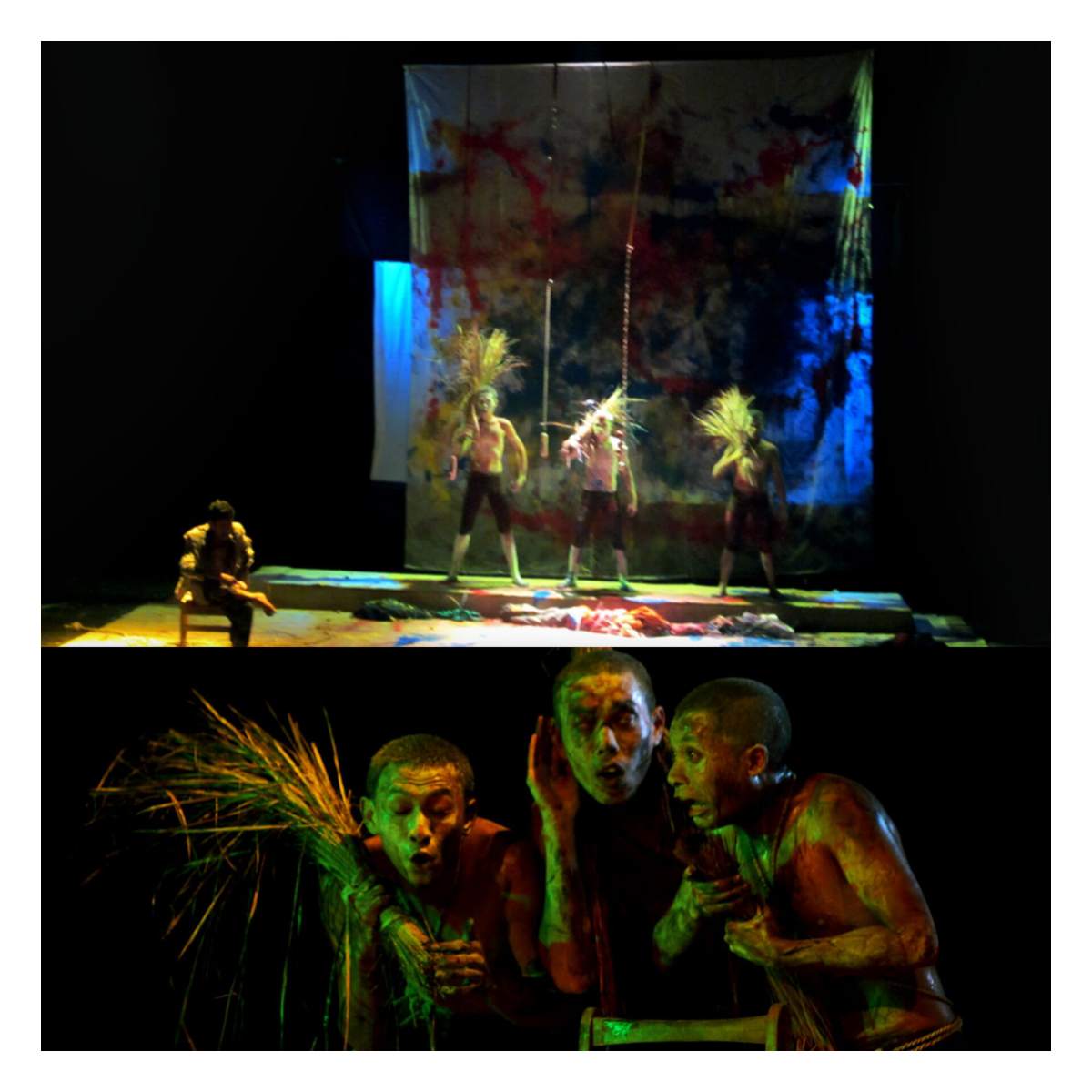

(Naskah & Sutradara: R. Eko Wahono — Koreografer: Mas Wuwu — Teater Tubuh, Taman Budaya NTB — Tahun tidak diketahui)

Padang Kata Terbakar lahir dari sebuah prosa pendek yang kemudian dikembangkan menjadi artikel reflektif untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perlu dicatat: konteks waktu yang samar (tahun pementasan lupa) tidak mengurangi urgensi tematiknya—yakni krisis lingkungan akibat konversi hutan produksi, erosi budaya agraris, dan kepunahan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat.

Keputusan Eko untuk tidak bekerja sendiri, melainkan mengundang koreografer tari (Mas Wuwu) dan membuka workshop lintas disiplin (mahasiswa, penari, musisi, perupa) menandai perubahan metode kerja: pementasan menjadi hasil kolaborasi riset, praktik tubuh, dan pembacaan kolektif.

Dalam level sosial, pertunjukan ini muncul pada masa meningkatnya tekanan pada sumber daya alam—perambahan, pembukaan lahan, industri kayu—fenomena yang tak jarang berujung pada konflik sosial dan degradasi budaya. Teater Lho menempatkan panggung sebagai medium kesaksian: bukan sekadar cerita moral, melainkan produksi pengalaman sensorik yang mengundang penonton merasakan luka lingkungan.

Proses selama tiga bulan yang disebutkan Eko menampilkan model kerja yang demokratis dan partisipatif. Workshop memadukan latihan tari (koreografi), improvisasi suara, eksplorasi material (daun kering, ranting, abu), dan latihan tubuh. Peserta yang datang dari beragam latar—mahasiswa, penari, musisi, perupa—membawa modal praktik berbeda, yang kemudian diintegrasikan.