Kesunyian—bukan retorika—menjadi alat memaksa penonton merenung. Ketika dialog menggantung atau berhenti, penonton dipaksa mengisi ruang makna sendiri. Ini adalah kekuatan pementasan Eko: mengandalkan imajinasi publik untuk menuntaskan teks.

Eko membaca pementasan ini sebagai kritik atas kondisi struktural: kemiskinan yang mengikis norma, politik ketidakadilan yang menciptakan pasar moral di mana manusia diperdagangkan. Orang Asing bukan sekadar tokoh misterius yang membawa uang; ia adalah katalisator yang memantulkan citra diri keluarga—menyodorkan kemungkinan alternatif yang memancing destruktifitas.

Eko memosisikan pementasan bukan sekadar sebuah cerita moral, tetapi sebagai laboratorium etika: penonton diajak menyoal siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran nurani—individu yang memilih membunuh, atau sistem yang menempatkan mereka di kondisi tak berdaya.

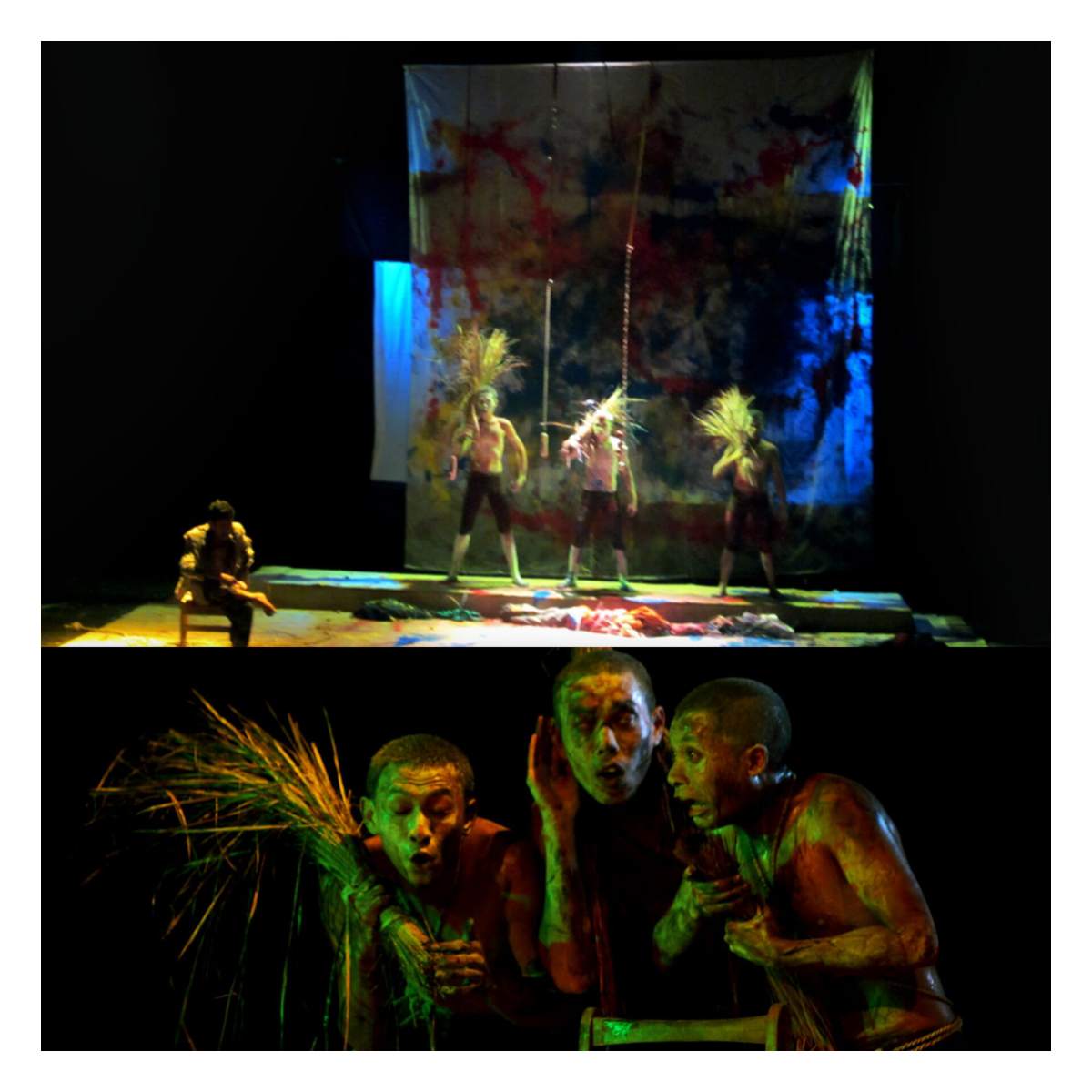

Pementasan menempatkan elemen estetis yang halus: pencahayaan remang, properti sederhana (meja usang, sebuah koper), suara ambient (angin, bunyi rumah tua), dan kostum yang menunjukkan kondisi ekonomi. Semua unsur bekerja untuk menciptakan rasa realisme yang rapuh; penonton tak menemukan escape dramaturgi—kondisi ini mengintensifkan resonansi moral.

Orang Asing berakhir bukan pada solusi tetapi pada ketidaknyamanan: penonton pergi dengan perasaan tercekik—pertanda keberhasilan pementasan. Eko berhasil memuliakan teater sebagai arena pembelajaran moral: menantang kita untuk tak mudah menghakimi, tetapi juga tak mau membiarkan struktur yang merusak tetap berlanjut.

Refleksi: Benang Merah di Antara Lakon V–VIII

Meninjau empat lakon ini secara berturut-turut kita menemukan sebuah koreografi gagasan yang konsisten:

Pertama, Perluasan Topik Publik: Dari ekologi (Padang Kata Terbakar), urbanisasi (Arsitektur Kata), kebijakan kebudayaan (Reportoar Anjing), hingga banalitas moral (Orang Asing). Teater Lho menempatkan panggung sebagai forum publik yang peka terhadap isu lokal dan global.

Kedua, Eksperimen Estetika: Peralihan dari teks ke tubuh, penggunaan koreografi, proyeksi kata, dan pengutamaan jeda dan gestur menunjukkan keberanian estetis. Eko bereksperimen tanpa mengorbankan pesan: bentuk dan isi saling menopang.

Ketiga, Praktik Kolaboratif: Workshop lintas disiplin (terutama pada Padang Kata Terbakar), penggunaan teknologi (pada Arsitektur Kata), dan kerja simbolik komunitas menandai pola kerja kolektif—bahwa pementasan lahir dari proses, bukan sekadar ide satu orang.

Keempat, Etika Kritik: Semua karya menegaskan komitmen Teater Lho terhadap kritik konstruktif terhadap struktur sosial: baik itu korporasi, birokrasi, maupun budaya yang memelihara kemiskinan. Kritik ini dipentaskan bukan sebagai pamflet, tetapi sebagai pengalaman estetis yang merubah cara melihat.

br

br