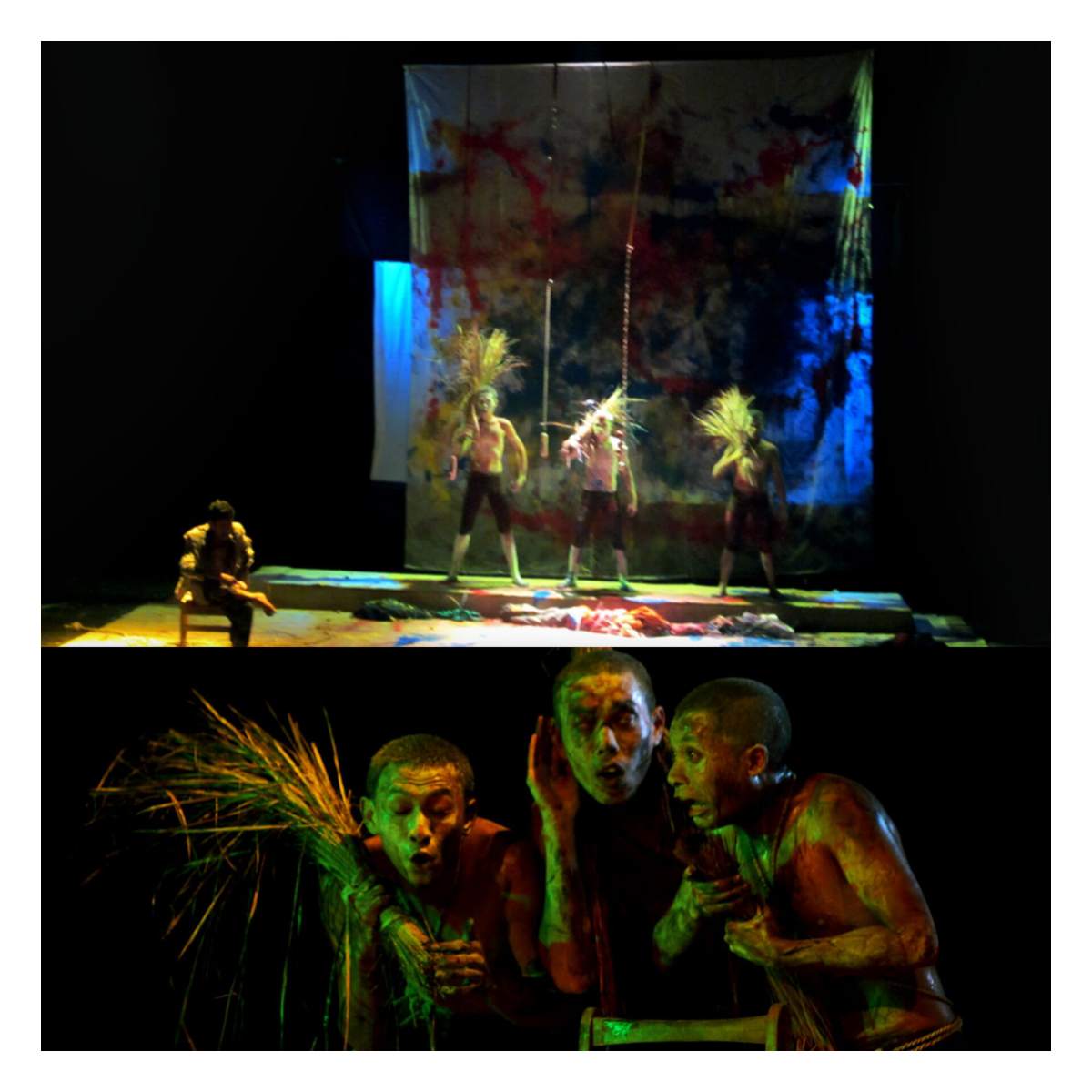

Peran Mas Wuwu sebagai koreografer penting: ia mengarahkan bagaimana tubuh menjadi mesin representasi hutan yang terbakar—gerak fragmentaris, repetisi napas terbakar, hentakan kaki serupa percikan api.

Metode ini menggarisbawahi landasan etis produksi: teater sebagai laboratorium, di mana peserta bukan polisi artistik tetapi penanya bersama. Proses diskusi artikel menjadikan pementasan tak hanya ekspresi artistik, melainkan kegiatan edukatif yang memperkaya pemahaman ekologis dan politik.

Format teater tubuh yang dipilih membuat Padang Kata Terbakar jauh dari narasi linier. Bahasa pementasan berpusat pada tubuh yang mengartikulasikan kondisi alam: gerak yang kering dan patah menandakan pohon yang lapsus; suara desah menandakan napas binatang yang tersengal; kain merah atau abu yang disebarkan menandai lahan hangus.

Panggung menjadi lapangan ekologi: set material (arang, ranting, tanah) bukan sekadar properti, tetapi aktor partisipatif yang mengubah relasi pemain–penonton: penonton cenderung berada dalam kontak sensori lebih intens (bau asap, bunyi retak).

Koreografi memanfaatkan repetisi: sebuah frasa gerak diulang sehingga menjadi ritus, mengubah makna dari estetika ke ritual. Repetisi ini memiliki efek cathartic: penonton mengalami penumpukan emosi yang menuntun pada rasa kehilangan konkret, bukan hanya intelektual. Musik atau soundscape—kombinasi bunyi alami dan subjek buatan—membentuk atmosfer yang menekan, memaksa pendengaran kita menyadari ritme kematian ekosistem.

Tanpa penekanan pada dialog, struktur pementasan berfokus pada seri adegan ritual: (1) Masa subur—gerak melenting, nyanyian kerja; (2) Perambahan—tubuh bergerak agresif, alat logam; (3) Pembakaran—nyala, percikan, kekacauan; (4) Setelahnya—hening, abu, tubuh yang lemah. Dramaturgi ini menghadirkan narasi siklus ekologis tanpa bergantung pada tokoh antropomorfis.

Menariknya, pementasan juga meminjam retorika protes: adegan akhir dapat bertransformasi menjadi aksi kolektif yang menyerukan perubahan. Namun Eko tidak menutup ruang ambiguitas: pementasan berakhir tanpa jawaban instan, karena penyelesaian ekologi memerlukan tindakan struktural di luar panggung.

Bagi penonton lokal, Padang Kata Terbakar sering kali menimbulkan kombinasi rasa malu, duka, dan ketergerakan. Penonton yang datang bukan hanya terhibur, tetapi diundang menjadi subjek perubahan: mengetahui bahwa panggung juga dapat menjadi medium advokasi. Bagi Teater Lho, pementasan ini memperluas kredo artistik: teater menduduki posisi moral (bukan moralistik) dalam isu-isu publik, bekerja lintas disiplin untuk memperkuat pesan.

br

br